怕开刀?想保肛?直肠癌治疗有了新选择!

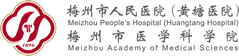

直肠癌(俗称“大肠癌”)是威胁我们健康的常见“杀手”,发病率和死亡率都非常高。对付早期肠癌,以往有一种成熟的内镜微创技术叫“内镜黏膜下剥离术(ESD)”。但如果癌细胞往肠壁深处(黏膜下层)长了,传统内镜有时就“够不着”,往往需要外科手术等治疗方案,特殊位置的还可能保不住肛门。

那么问题来了:如果患者年纪很大、身体基础病多(比如严重心脏病),扛不住开刀手术的风险,或者患者非常希望能保住肛门功能,该怎么办?难道就没有更好的办法了吗?

71岁的郑大爷就遇到了这个难题。郑大爷因为反复肚子痛来到我院消化内科,肠镜检查发现他不仅有多发结肠息肉(良性,已处理),直肠上还有个肿瘤。更棘手的是,郑大爷患有心房颤动、心力衰竭、心包积液、心脏瓣膜病等多种严重心脏病,心功能很差。经过心血管内科精心治疗,心功能好不容易稳定了些。

进一步的精细检查(超声肠镜)显示,郑大爷直肠的肿瘤已经侵犯到黏膜下层了。多学科专家会诊后认为:患者心脏基础疾病多,心功能差,外科手术风险高,很可能无法保住肛门。而郑大爷和家人都非常希望能避免外科手术,减少风险,同时保住肛门功能。

“超微创”EID技术:精准“拆弹”保功能

面对这个挑战,我院消化内科温娉妩主任医师团队经过周密评估,并与郑大爷及家人充分沟通,决定采用一项前沿的内镜微创技术——内镜下直肠固有肌层肌间剥离术(EID)。

温娉妩主任医师解释:“简单理解,EID技术能深入到肠壁肌肉层之间进行精细剥离,它就像在肌肉层的‘夹缝’里精准操作,既能完整切除长在深层的肿瘤,又能最大程度保护周围的正常组织,大大降低了出血、穿孔等风险,尤其适合像郑大爷这样高龄、合并多种疾病、无法承受外科手术,同时又渴望保留肛门功能的患者。”

与传统的内镜黏膜下剥离术(ESD)相比,EID在处理肿瘤浸润较深的病例时更具优势,对于没有淋巴结转移高危因素的特定类型早期直肠癌(T1b期),EID技术是非常好的选择。

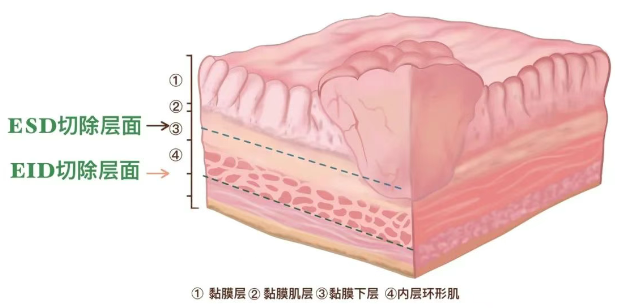

手术纪实:毫米间的精细操作

手术当天,温娉妩主任团队凭借精湛的技术开始了这场“超微创”手术。他们首先利用“海博刀”在肿瘤边缘注水,巧妙地“撑开”一个操作空间,精准暴露需要处理的肌肉层。接着,在肌肉层之间小心翼翼地逐步剥离肿瘤。过程中,用特殊的“热活检钳”及时处理微小血管,确保手术安全。最终,肿瘤被完整切除,整个手术过程出血仅1毫升,没有发生任何穿孔等并发症,肛门功能也完好无损,手术非常成功!

手术过程术后三天出院,康复快

得益于EID技术的超微创特性,郑大爷术后恢复得又快又好,没有出现发烧、便血、剧烈腹痛等不适症状,术后仅仅第3天,郑大爷就顺利康复出院了。后续的病理报告提示:切除的是中分化腺癌,且边缘和基底都非常干净,达到了根治效果。出院后郑大爷只需按早期直肠癌的标准定期复查即可。

专家提醒:重视结直肠癌筛查早筛早治是关键

郑大爷的手术的成功,标志着我院在消化道疾病内镜微创治疗领域取得新突破,也体现了我院多学科协作(MDT)诊疗的实力雄厚:术前心血管内科团队通过治疗优化了郑大爷的心功能,联合麻醉科团队为手术保驾护航;接着由消化内科、胃肠外科、肿瘤科等科室组成的消化道恶性肿瘤多学科讨论为患者制定最佳的规范肿瘤治疗方案;术中消化内科团队运用顶尖的EID技术精准施治;术后根据病理肿瘤科等相关科室也给出了科学的康复和随访建议。

随着医学的快速发展,结直肠癌的治疗策略日新月异,梅州市人民医院拥有先进的内镜手术、外科手术及肿瘤放化疗技术,能让更多的患者受益。而且结直肠癌是可防可治的,早发现、早治疗是关键!建议40岁以后的人群,尤其是有结直肠癌家族史或腺瘤性息肉病史的高危人群,要定期进行结肠镜检查。一旦发现息肉或早期病变,及时处理,就能像郑大爷一样,获得创伤小、效果好的治疗!